Quel est le coût caché des licenciements ? Si licencier réduit les coûts à court terme, les impacts humains et culturels sont durables. Baisse de l’engagement, perte de confiance, hausse du turnover… Ces effets collatéraux sont souvent minimisés, voire ignorés, au profit des économies réalisées.

Pourtant, leur impact interroge la pertinence de cette stratégie dans un contexte où la performance repose avant tout sur la mobilisation des équipes. Alors, quelles conséquences un licenciement de masse génère-t-il vraiment sur les salariés qui restent ?

Les licenciements sont fréquemment envisagés sous un angle strictement financier. Les postes supprimés sont redistribués, les charges ajustées, et l’entreprise retrouve un rythme « normal ». Pourtant, les économies obtenues à court terme s’accompagnent de coûts indirects bien plus difficiles à absorber. Ces coûts invisibles ne figurent dans aucun tableau budgétaire, mais ce sont bien les collaborateurs qui les supportent. Pour eux, un plan de licenciement bouleverse le quotidien de travail, mais a aussi des effets à moyen et long terme.

Licenciement, quel impact sur l’engagement ?

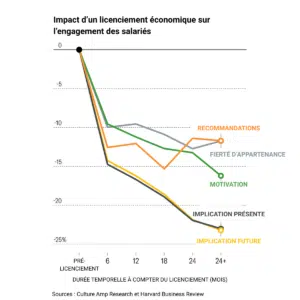

Après une vague de licenciements, les salariés restants traversent une phase de perte de repères. Ils interrogent le sens de leur travail, leur place dans l’organisation et la valeur que l’entreprise accorde à leurs efforts. Résultat : l’engagement se délite progressivement.

Une étude publiée par la Harvard Business Review estime qu’il faut entre 18 et 24 mois pour retrouver un niveau d’engagement collaborateur comparable à celui d’avant-crise. Et ce, uniquement si de nouveaux salariés rejoignent l’organisation pendant cette période.

Même une culture d’entreprise historiquement forte n’immunise pas contre cet effet. Plus l’attachement des salariés était grand, plus la perte de motivation est forte.

Méfiance, cynisme, démotivation… à la fatigue émotionnelle s’ajoute la surcharge de travail générée par l’absorption des missions laissées vacantes. Ce climat fragilise la confiance collective et peut créer une forme de désengagement silencieux, difficile à mesurer mais aux effets réels sur la productivité.

Zoom sur le syndrome du survivant

« Pourquoi moi ? », « Suis-je le prochain ? » : ces interrogations traversent l’esprit de nombreux salariés après un plan social. Ce phénomène, apparenté au syndrome du survivant, traduit la culpabilité ou l’anxiété ressenties par ceux qui restent.

Mis en évidence par les études menées sur les survivants de la Shoah, cet état psychologique fait aussi partie intégrante du domaine de la psychologie du travail et des organisations, où il est largement documenté. Ainsi, transposé au monde du travail, il désigne un mélange d’émotions contradictoires : sentiment d’injustice, peur, mais aussi parfois une culpabilité accrue. Dans certains cas, un accompagnement psychologique s’avère nécessaire.

Quelles conséquences sur la fidélisation ?

Les collaborateurs qui restent, fragilisés par l’incertitude, n’ont plus la même confiance dans la stabilité de leur entreprise. De fait, les départs contraints entraînent souvent des départs volontaires, par opportunité ou par anticipation. Une récente enquête estime qu’une réduction de seulement 1 % de l’effectif peut se traduire par une augmentation de 31 % du turnover volontaire parmi les salariés restants.

Au-delà du coût financier du recrutement et de la formation de nouveaux salariés, cette dynamique fragilise la transmission des savoirs et la cohésion des équipes.

Quels effets sur l’attraction des talents ?

Bien entendu, les conséquences des licenciements sont rarement confinées aux murs de l’entreprise. Avec les réseaux sociaux et les sites comme Glassdoor, leur impact sur la réputation est immédiat et démultiplié. Les témoignages négatifs des salariés, actuels ou anciens, deviennent publics et influencent directement la perception des candidats.

Une marque employeur fragilisée entraîne un double effet. D’un côté, l’entreprise attire moins de candidatures qualifiées. De l’autre, elle doit redoubler d’efforts et d’investissements pour convaincre les talents de la rejoindre. À long terme, cette dégradation complique le renouvellement des compétences, déjà mis à mal par les départs internes.

Enfin, les collaborateurs restants jouent un rôle clé dans cette équation. Moins enclins à recommander leur employeur, ils deviennent parfois détracteurs de l’entreprise. Un frein majeur à l’efficacité des campagnes de communication RH.

Comment les licenciements impactent-ils la performance ?

Selon une étude, près de 74 % des salariés restants reconnaissent une baisse de leur productivité après une vague de licenciements. Les raisons sont multiples : surcharge de travail, sentiment d’injustice, perte de motivation et climat de défiance.

La disparition de certains postes provoque aussi, nous l’avons abordé plus tôt, la perte de savoirs critiques : expertise métier, relations commerciales, mémoire institutionnelle. Chaque départ crée des vides que les équipes ne peuvent combler instantanément. Cette situation se traduit par un allongement des délais, une qualité de service dégradée et une baisse d’efficacité opérationnelle.

À cela s’ajoute une détérioration de la dynamique collective. La confiance entre collègues et envers le management est souvent altérée. Ce qui freine la coopération et l’innovation. La logique de protection individuelle prend parfois le pas sur la logique de collaboration, rendant l’organisation moins agile face aux changements du marché.

Les licenciements économiques ne sont jamais de simples ajustements budgétaires. Ils bouleversent les individus, la culture et la performance collective. Engagement, fidélisation, attractivité et productivité en sortent fragilisés, et ce pour plusieurs années. En d’autres termes, un licenciement économique n’affecte pas simplement les équipes, il les change.

Il transforme leur rapport au travail, leur lien avec l’entreprise et leur capacité à se projeter. Pour les organisations, prendre en compte les effets collatéraux des licenciements doit permettre de préparer un véritable accompagnement post-crise. Car c’est le seul moyen de reconstruire la confiance et de recréer une dynamique durable.

Source(s) documentaire(s) :

- Les coûts à long terme des licenciements, Didier Elzinga et Amy Lavoie, Harvard Business Review 2024

- Ne vous attendez pas à ce que les survivants d’un licenciement soient reconnaissants, Leadership IQ

- Licenciements, restructurations d’entreprises : comment manager les salariés « survivants » ? Caroline Diard et Olivier Meier, The Conversation