Un dirigeant sur deux n’a jamais mesuré l’impact de sa politique d’avantages salariés. C’est ce que révèle, entre autres, l’étude « Les dirigeants et la politique des avantages salariés » réalisée par Mūcho & Toluna Harris Interactive.

Nous le savons : proposer des avantages sociaux n’est plus un marqueur RH différenciant. Ce qui compte aujourd’hui, c’est leur cohérence, leur lisibilité, et leur capacité à s’inscrire dans une stratégie claire. Or, entre ce que l’entreprise met en place et ce que les collaborateurs perçoivent ou utilisent concrètement, l’écart est parfois important.

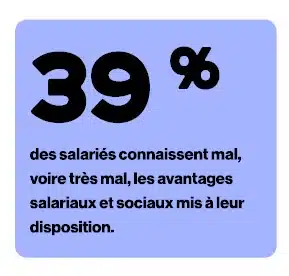

De même, l’étude révèle que les organisations peinent encore à faire de ces avantages un outil lisible et engageant. Un flou persistant qui représente un coût invisible, mais bien réel. Et ce, autant pour la performance que pour l’engagement collaborateur.

Alors, comment expliquer la faible intégration des avantages dans une logique RH structurée ? Comment les petites structures arrivent-elles à tirer leur épingle du jeu ? Et pourquoi la lisibilité des dispositifs compte-t-elle autant que leur contenu, pour les collaborateurs et l’employeur ? Zoom sur 3 enseignements du rapport d’étude Mūcho.

Des avantages salariés présents sur le papier, mais absents de la stratégie

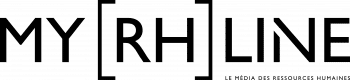

En moyenne, les dirigeants interrogés déclarent proposer 7,3 avantages salariés. Un chiffre que l’on peut considérer comme satisfaisant, voire conséquent selon le type d’entreprise.

Cependant, seul 1 dirigeant sur 3 déclare connaître les avantages mis en place. Et c’est bien là que ça coince.

En effet, ce décalage met en lumière une gestion le plus souvent guidée par les usages, là où elle devrait être supervisée par la fonction RH dans le cadre d’une politique d’avantages salariés structurée.

Une carence qui affaiblit la portée des dispositifs : ces derniers, bien que présents, sont appréhendés comme des obligations périphériques, plutôt qu’exploités comme leviers d’engagement. Et ce, alors même qu’ils mobilisent des ressources significatives pour l’entreprise.

Les avantages salariés sont un vrai sujet de pilotage. Ils représentent une part significative de la masse salariale — qui est souvent le premier coût de l’entreprise, à la fois humain et financier. Prenons un exemple très concret : le contrat de mutuelle-prévoyance. S’il n’est jamais réévalué, il y a un risque réel de déconnexion entre les garanties proposées et les besoins des collaborateurs. Dans ce cas, la politique d’avantages peut devenir contre-productive : elle pèse sur les charges sans générer d’engagement, parfois même de la déception. À l’inverse, un pilotage actif permet d’ajuster l’offre en fonction de la démographie de l’entreprise, des usages, et des attentes réelles des équipes.

Dans un environnement où chaque investissement doit générer de la valeur, le flou autour des avantages salariés est donc coûteux pour les entreprises. Aussi bien en matière de lisibilité budgétaire que d’efficacité sociale.

TPE-PME : des politiques d’avantages salariés plus agiles

Sans grande surprise, l’étude révèle que les structures de 250 salariés et plus offrent, en général, un volume d’avantages sociaux plus important. Nous l’avons vu plus haut : 9,7 contre 7 pour les entreprises de 10 à 49 salariés.

Et pour cause : la plupart des grandes entreprises disposent d’un département dédié à la rémunération et aux avantages sociaux (compensations and benefits). Parmi ces avantages, elles privilégient d’ailleurs les dispositifs venant soutenir le bien-être financier de leurs collaborateurs :

- prise en charge plus élevée des frais de transport ;

- titres-restaurants ;

- chèques cadeaux et chèques vacances ;

- intéressement, épargne salariale, etc.

En parallèle, les organisations plus petites (TPE, PME) disposent d’une plus grande latitude. Elles font aussi preuve de plus de volontarisme. Ainsi, même avec des budgets plus serrés, leurs dirigeants témoignent d’une volonté d’adapter leur politique aux usages réels des collaborateurs. Ceci en misant sur une approche plus contextuelle, plus connectée aux enjeux humains propres à l’entreprise.

Flexibilité des horaires, mutuelle dépassant le socle de base, dispositifs de formation continue, accès à une salle de sport au travail, accompagnement santé mentale… Autant de dispositifs qui vont au-delà du cadre réglementaire et que l’on retrouve plus souvent dans ces entreprises à « taille humaine », où les pratiques qui, bien que moins standardisées, n’en sont pas moins porteuses d’impact pour les collaborateurs.

L’effet d’empilement : quand les avantages deviennent illisibles

Peu importe la taille ou la stratégie d’avantages sociaux des entreprises, toutes font face à une problématique commune. Au fil du temps, celles-ci accumulent des dispositifs, souvent mis en œuvre en réponse à des obligations réglementaires, des accords collectifs ou des actions ponctuelles.

Résultat ? Des politiques construites par sédimentation, mais rarement repensées dans leur globalité.

Une logique de juxtaposition qui finit par nuire à la lisibilité du dispositif. Côté employeur, il devient difficile d’avoir une vision claire des coûts, de la couverture réelle, ou du taux d’usage. Côté salarié, l’information reste éclatée entre la fiche de paie, le contrat de mutuelle, les portails RH ou les outils externes.

La dispersion des avantages salariés dans différents outils est une vraie problématique. Il faut passer d’un back-office à l’autre pour visualiser les tickets-restaurants, la mutuelle, la prévoyance, les chèques cadeaux, etc. De fait, il n’y a pas de vision d’ensemble : personne ne sait exactement ce qui est en place, ni combien ça coûte, ni même comment c’est utilisé. En l’absence de centralisation, la gestion RH des avantages sociaux manque donc d’efficience. Pour leur part, les collaborateurs ne savent pas vraiment à quoi ils ont accès et ce qu’ils y “gagnent”. Ce qui est vraiment dommageable pour l’entreprise puisqu’elle fait un effort financier qui, faute d’être structuré et compréhensible, est finalement perçu comme absent.

- Les dirigeants et la politiques des avantages salariés, étude Mūcho (toluna, Harris interactive)