Selon la 7e édition du baromètre de l’absentéisme WTW, près de 35 % des salariés se sont déjà arrêtés au moins une fois dans l’année. D’ailleurs, le taux des absences dans le secteur privé continue de progresser puisqu’il est de 5,1 % en 2024.

Si la fréquence des arrêts semble diminuer légèrement, une autre tendance se confirme : les arrêts longue durée sont de plus en plus fréquents. Ils font ainsi grimper le nombre de jours d’absence par arrêt à 24,1, contre 23,3 en 2023.

En parallèle, la nature des arrêts évolue. 94 % sont dus à la maladie, mais les accidents du travail et maladies professionnelles, bien que minoritaires (6 % des arrêts), pèsent lourd en raison de leur durée moyenne : 71 jours contre 21 pour une maladie classique.

Que retenir de ces données pour les directions RH ? Le baromètre éclaire trois dimensions : les facteurs de l’absentéisme, les écarts entre populations et secteurs, et le poids économique croissant pour les organisations.

Les RPS : première cause d’arrêts longs

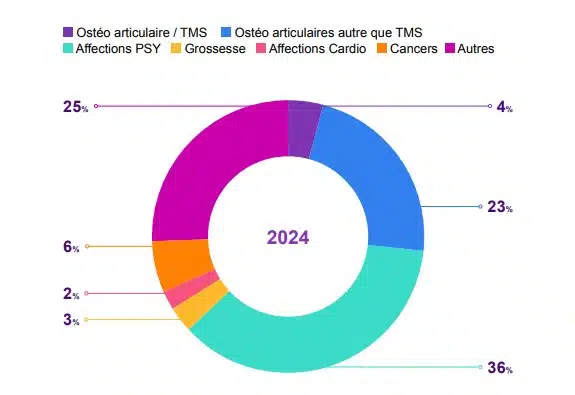

L’étude met en avant un constat déjà connu mais toujours préoccupant : les risques psychosociaux (RPS) demeurent la première cause d’arrêts longs. En 2024, ils représentent 36 % des arrêts de plus de 90 jours, contre 32 % en 2023.

Baromètre de l’absentéisme privé 2025 (WTW)

Les données révèlent aussi de fortes disparités. Les femmes affichent un taux d’absentéisme de 6,1 % (contre 4,5 % pour les hommes), en raison notamment de leur présence dans les secteurs les plus sinistrés. Les jeunes salariés (20-30 ans) connaissent la fréquence d’arrêt la plus élevée, souvent pour des motifs psychologiques. À l’inverse, les seniors présentent des arrêts plus longs, avec une moyenne de 44,5 jours pour les plus de 60 ans.

Côté catégories socio-professionnelles, les ouvriers (7,37 %) et les employés (6,79 %) restent les plus touchés par l’absentéisme. Les cadres affichent le taux le plus faible (2,37 %), mais enregistrent paradoxalement la plus forte hausse sur un an. Enfin, la situation varie fortement selon les territoires, les Hauts-de-France arrivant en tête avec un taux de 6,56 %.

Le coût astronomique de l’absentéisme

Au total, le coût de l’absentéisme est estimé à 120 milliards d’euros par an pour les entreprises françaises. À cette charge directe (indemnités, maintien de salaire, prestations de prévoyance) s’ajoutent des coûts indirects : désorganisation des équipes, perte de productivité, surcharge des collègues et dégradation de la marque employeur.

La réforme entrée en vigueur en avril 2025, plafonnant les indemnités journalières de Sécurité sociale à 1,4 SMIC, accentue encore la pression financière.

Face à ce constat, de plus en plus d’employeurs privilégient la prévention. L’étude cite par exemple le secteur de la construction, où une politique active (équipements modernisés, référents sécurité, formation) a permis de réduire le taux d’absentéisme à 4,2 % en 2024, malgré des risques élevés.

Pour Noémie Marciano, Directrice de l’activité Assurance de personnes chez WTW, « la hausse de l’absentéisme en 2024 est bien plus qu’un indicateur social : c’est un signal d’alarme pour les entreprises ». Un signal qui appelle les organisations à repenser l’organisation du travail, à mieux écouter leurs salariés et à investir dans la qualité de vie au travail (QVCT).